In unserer Datenbank gibt es 3 Datensätze .

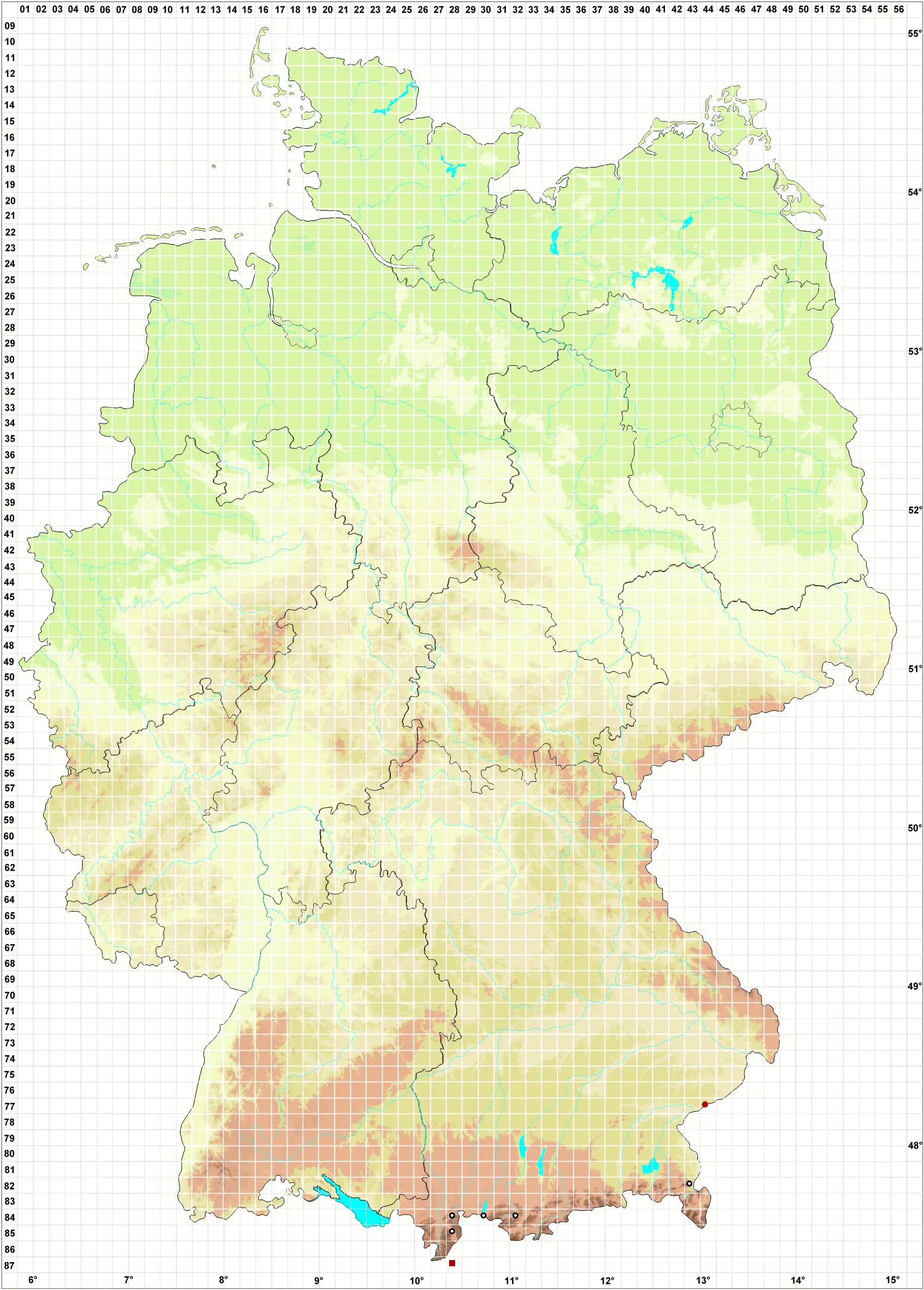

Bitte klicken Sie die Karte für Details. [ Verbreitung in Deutschland ]

[ Verbreitung in Deutschland ]

Fertilität

Höhenverteilung

Rote Liste

- Deutschland (2018): 1

- Bayern (2019): 1 / Alpen: 0 / kontinental: R

[ x ]

alpin: Alpen mit voralpinem Hügel- und Moorland

kontinental: Übriges Bayern

Gefährdungskategorien

Rote Liste 0 (Ausgestorben oder verschollen)

Rote Liste 1 (Vom Aussterben bedroht)

Rote Liste 2 (Stark gefährdet)

Rote Liste 3 (Gefährdet)

Rote Liste G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes)

Rote Liste R (Wegen Seltenheit gefährdete Arten)

V Vorwarnliste

D Daten unzureichend

* Ungefährdet

♦ Nicht bewertet

Dürhammer, O. & M. Reimann (2019): Rote Liste und Gesamtartenliste der Moose (Bryophyta) Bayerns. – Bayerisches Landesamt für Umwelt Hrsg., Augsburg, 84 S.

Gebietseinteilungalpin: Alpen mit voralpinem Hügel- und Moorland

kontinental: Übriges Bayern

Gefährdungskategorien

Rote Liste 0 (Ausgestorben oder verschollen)

Rote Liste 1 (Vom Aussterben bedroht)

Rote Liste 2 (Stark gefährdet)

Rote Liste 3 (Gefährdet)

Rote Liste G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes)

Rote Liste R (Wegen Seltenheit gefährdete Arten)

V Vorwarnliste

D Daten unzureichend

* Ungefährdet

♦ Nicht bewertet

Beschreibung der Art

Habitat/Ökologie (Meinunger & Schröder 2007)

Verbreitung (Meinunger & Schröder 2007)

Bestand und Gefährdung (Meinunger & Schröder 2007)

Verwandte Arten

- → Tortula acaulon var. papillosa (Lindb.) R.H.Zander

- → Tortula acaulon var. pilifera (Hedw.) R.H.Zander

- → Tortula acaulon (With.) R.H.Zander

- → Tortula acaulon (With.) R.H.Zander var. acaulon

- → Tortula aciphylla (Bruch & Schimp.) Hartm.

- → Tortula acuta Brid.

- → Tortula aestiva (Brid. ex Hedw.) P.Beauv.

- → Tortula aloides (Schultz) De Not.

- → Tortula alpina (Bruch & Schimp.) Bruch

- → Tortula ambigua (Bruch & Schimp.) Ångstr.

- → Tortula angustata Lindb.

- → Tortula atherodes R.H.Zander

- → Tortula atherodes var. curviseta (Dicks.) R.H.Zander

- → Tortula atherodes var. papillosa R.H.Zander

- → Tortula atherodes var. pilifera (Hedw.) R.H.Zander

- → Tortula atrovirens (Sm.) Lindb.

- → Tortula brevirostris Hook. & Grev.

- → Tortula brevissima Schiffn.

- → Tortula calcicola Grebe

- → Tortula calcicolens W.A.Kramer

- → Tortula canescens Mont.

- → Tortula caucasica Broth.

- → Tortula crassinervis De Not.

- → Tortula crinita (De Not.) De Not.

- → Tortula crinita (De Not.) De Not. var. crinita

- → Tortula crinita var. calva (Durieu & Sagot) Nebel & Heinrichs

- → Tortula crocea Brid.

- → Tortula cuneifolia (Dicks.) Turner

- → Tortula densa (Velen.) J.-P. Frahm

- → Tortula dicksoniana (Schultz) Podp.

- → Tortula euryphylla R.H.Zander

- → Tortula fiorii (Venturi) G.Roth

- → Tortula guepinii (Bruch & Schimp.) Broth.

- → Tortula hoppeana (Schultz) Ochyra

- → Tortula inclinata R.Hedw.

- → Tortula inermis (Brid.) Mont.

- → Tortula inermis var. inermis

- → Tortula intermedia (Brid.) Berk.

- → Tortula intermedia De Not.

- → Tortula intermedia var. calva (Durieu & Sagot) Wijk & Margad.

- → Tortula laevipila (Brid.) Schwägr.

- → Tortula laevipilaeformis De Not.

- → Tortula laevipila var. laevipilaeformis (De Not.) Limpr.

- → Tortula laevipila var. meridionalis (Schimp.) Wijk & Margad.

- → Tortula laevipila var. propagulifera Lindb.

- → Tortula laevipila var. wachteri Barkman

- → Tortula lamellata Lindb.

- → Tortula lanceola R.H.Zander

- → Tortula latifolia Bruch ex Hartm.

- → Tortula laureri (Schultz) Lindb.

- → Tortula leucostoma (R.Br.) Hook. & Grev.

- → Tortula limbata Lindb.

- → Tortula lindbergii Broth.

- → Tortula lingulata Lindb.

- → Tortula marginata (Bruch & Schimp.) Spruce

- → Tortula membranifolia Hook.

- → Tortula modica R.H.Zander

- → Tortula montana (Nees) Lindb.

- → Tortula mucronifolia Schwägr.

- → Tortula muralis Hedw.

- → Tortula muralis var. aestiva Brid. ex Hedw.

- → Tortula muralis var. muralis Hedw.

- → Tortula muralis var. obcordata (Schimp.) Limpr.

- → Tortula muralis var. obtusifolia (Schwägr.) Culm.

- → Tortula norvegica (F.Weber) Wahlenb. ex Lindb.

- → Tortula oblongifolia Wilson

- → Tortula obtusifolia (Schwägr.) Mathieu

- → Tortula pagorum (Milde) De Not.

- → Tortula pallida (Lindb.) R.H.Zander

- → Tortula papillosa var. meridionalis Warnst.

- → Tortula papillosa Wilson

- → Tortula papillosissima (Copp.) Broth.

- → Tortula papillosissima var. submamillosa (W.A.Kramer) Heinrichs & Caspari

- → Tortula princeps De Not.

- → Tortula protobryoides R.H.Zander

- → Tortula pulvinata (Jur.) Limpr.

- → Tortula revolvens (Schimp.) G.Roth

- → Tortula revolvens (Schimp.) G.Roth var. revolvens

- → Tortula revolvens var. obtusata Reimers

- → Tortula rhizophylla (Sakurai) Z.Iwats. & K.Saito

- → Tortula rhodonia R.H.Zander

- → Tortula rigida (Hedw.) Schrad. ex Turner

- → Tortula rotundifolia Hartm.

- → Tortula ruraliformis (Besch.) Ingham

- → Tortula ruraliformis var. subpapillosissima Bizot & R.B.Pierrot ex W.A.Kramer

- → Tortula ruralis (Hedw.) P. Gaertn., E. Mey. & Scherb.

- → Tortula ruralis subsp. calcicola (J.J.Amann) Giacom.

- → Tortula ruralis subsp. calcicolens (W. A. Kramer) Düll

- → Tortula ruralis subsp. ruraliformis (Besch.) Dixon

- → Tortula ruralis var. alpina Wahlenb.

- → Tortula ruralis var. arenicola Braithw.

- → Tortula ruralis var. calcicola (J.J.Amann) Barkman

- → Tortula ruralis var. calva (Durieu & Sagot) C.Hartm.

- → Tortula ruralis var. crinita De Not.

- → Tortula ruralis var. densa Velen.

- → Tortula ruralis var. ruraliformis (Besch.) De Wild.

- → Tortula ruralis var. submamillosa W.A.Kramer

- → Tortula ruralis var. virescens De Not.

- → Tortula saccardoana De Not.

- → Tortula schimperi M.J.Cano, O.Werner & J.Guerra

- → Tortula sinensis (Müll.Hal.) Broth.

- → Tortula sinuosa Mitt.

- → Tortula spadicea Mitt.

- → Tortula squamifera var. pottioidea De Not.

- → Tortula suberecta Hook.

- → Tortula subulata Hedw.

- → Tortula subulata var. angustata (Schimp.) Limpr.

- → Tortula subulata var. graeffii Warnst.

- → Tortula subulata var. subinermis (Bruch & Schimp.) Wilson

- → Tortula systylia (Schimp.) Lindb.

- → Tortula tortuosa Ehrh. ex Hedw.

- → Tortula truncata (Hedw.) Mitt.

- → Tortula vahliana (Schultz) Mont.

- → Tortula vectensis E.F.Warb. & Crundw.

- → Tortula velenovskyi Schiffn.

- → Tortula virescens (De Not.) De Not.

- → Tortula virescens var. mutica Nebel & Heinrichs

- → Tortula vlassovii (Laz.) Ros & Herrnst.